薪ストーブの使い方

薪ストーブの使い方

手順を踏めば誰でもできる!

薪ストーブは着火が難しいと思っていませんか?

薪ストーブを利用したことがない方もこれから使う方も、きちんと手順を踏めばだれでも着火できます。

薪、空気、熱源があれば火は付きます。コツは上手な薪の積み方、そして乾燥した薪です。

薪ストーブの焚き付け準備をする

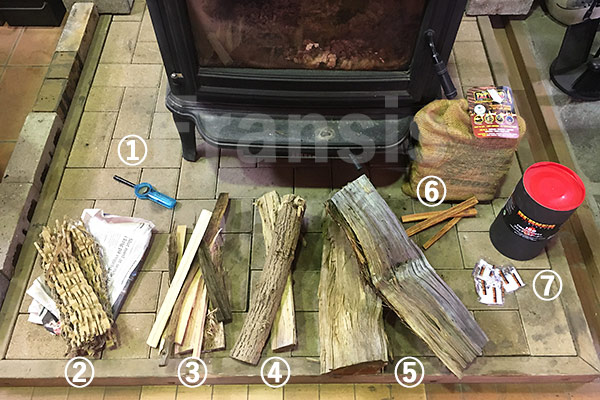

材料内容

■必須材料

①チャッカマン(ライターやマッチでも可)

②新聞紙やいらない紙(ポスターなどのインク塗料が多いものは避けましょう)

③火のつきやすい細い薪(薪を割いたものや無垢の建築廃材など)

④薪(中サイズ)

⑤薪(大サイズ)

✳️集成材、合板など接着剤を使ったものは使えません

■着火剤 ※必須ではありませんが、手軽にすぐに着火できるのでおすすめです!

⑥バーナーファイヤースターター

⑦ファイヤーライター

※もし焚き付け用の細い薪がない場合

もし焚き付けにちょうど良さそうな細い薪がない場合は、中サイズの薪を手斧で割って細い薪を作ります。

手斧で焚き付けを作るときは、通常の薪割りのように斧を宙に浮かせて振り下ろして割るのではなく、はじめから手斧を薪に当てた状態で一緒にゴンと床に当てると軽く食い込むので、そのままゴンゴンと床に当てていくと手斧が刺さり割ることができます。

✳️タイルの床などは割れることがあるので屋外や丈夫な床で作業しましょう。

✳️素手は危険ですので必ず革手袋などをするようにしてください。

薪ストーブの火の付け方

1:ダンパーや、給気調整レバーを開ける

給気調整レバーやダンパーは、着火する前に全開にしましょう。

✳️ダンパーがついていないストーブは給気調整レバーのみです。

新鮮な空気がなければ火は燃えません。

■ダンパー付属ストーブの場合

ダンパーが開く方向にレバーを操作してください。開くことで排気がスムーズになり、より多くの空気を吸い込むようになります。

■給気調整レバーの場合

レバーを操作して給気を全開にしてください。機種によりレバーが2本ついたものなどもありますが基本的に全て全開にします。

✳️ご利用ストーブのマニュアルをご参照ください

2:丸めた新聞紙などを中心に、細い薪を円錐状に並べる

上写真②の新聞紙やいらない紙を丸め、中央に置きます。

そこに、上写真③の細い薪や廃材などを、空気がよく通るように円錐状に並べていきます。

もしうまく並べられない場合は、キャンプファイヤーの要領で、横、縦と井桁に薪を組んでも構いません。

3:新聞紙に火を付ける

中央に置いた新聞紙(いらない紙)に、チャッカマンなどで火をつけます。

少しすると細い薪に火が移って燃え始めます。

火の様子を見て、火が弱い場合は細い薪などを足してください。

なかなか付かない場合は着火剤など利用すると簡単に付きますので便利です。

4:中くらいの薪を追加する

火の勢いがあるうちに中くらいサイズの薪を追加します。

いきなり大きい薪を入れてしまうと薪ストーブ内の温度が下がり、火が消えてしまう場合もあります。

5:ドアを数ミリだけ開ける

ドアのすき間を数ミリだけ開けることで空気をより吸い込み、火の回りが良くなります。

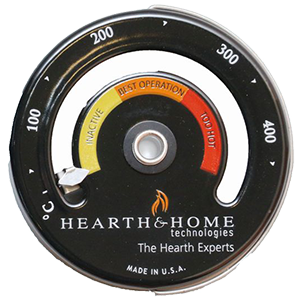

そのまま、薪ストーブに取り付けている温度計の針が動き始めるまで燃やし続けます。

6:木に充分火が回ったらドアを閉める

木に充分火が回り、ドアを閉めても火が消えないようであればドアを閉め、そのまましばらく燃やします。

7:大きい薪を追加する

ゆっくりとドアを開け、大きい薪を追加していきます。 大きい薪を入れたら再びドアを閉めて燃やします。

8:200℃以上になったらダンパーを閉める

薪ストーブに取り付けている温度計の温度が200℃以上になったら、ダンパーを閉めます。空けたまま温度をあげると破損の原因になります。また、薪の無駄遣いになります。

給気調整レバーを操作して給気を調整するのは温度計の温度が230を超えてからが目安になります。

✳️低い温度での給気調整は煙と匂いの増加の原因になります。また薪の無駄遣いにつながります。(煙は燃料です。)

9:そのままゆっくり燃やしていく!

給気調整レバー、ダンパーを閉めたことで空気の供給を抑えられ、薪がゆっくり燃えるようになります。 この状態にしておくと、薪の量にもよりますが、だいたい今回使用した薪の量で3時間程度燃え続けます。

長時間薪ストーブを使いたい時は

必要に応じて薪を追加する

燃料を追加するときは、ダンパーや空気調整レバーを全開にしてからゆっくりドアを開けましょう。

閉めたままだと、室内に煙が逆流してくることがあります。

また、充分に温度が上がった状態では細い薪などは入れないようにしましょう。

温度が上がりすぎて破損変形の原因となります。温度を上げたいときは、大きさに気をつけて薪を追加しましょう。

熾(おき)で炎を復活させるには

焚き付けの要領で新しい薪に火を移す

3時間ほど経過すると、薪は熾(おき)の状態になっています。

熾になっていても、新たに薪を追加すると炎が復活します。薪ストーブの中の温度も上がっているので、焚き付けの時よりもすぐに火が付きます。

手順は焚き付け時のように、ダンパー(供給レバー)を開けてなるべく中サイズの薪から入れ、ドアを数ミリ開けて空気を入れてあげると新しい薪に火が移ります。

薪ストーブの消火の方法

薪を燃やし尽くす

就寝の際もしくは出かける等の時はドアをきちんと閉めて空気を絞り、そのまま燃焼させるのが1番安全です。

災害等の場合、どうしても消したい場合は炉内に大量の砂を入れるなどの方法もありますが、基本的にはいじらないのが1番お勧めです。

水をかけて消そうとするなどの行為は非常に危険です。外装部品の割れ、歪み等により、火が外に出る場合があります。また1番最初に水によりガラスが割れ火が外に出てくることが考えられます。

そういったことから、薪が燃え尽きるのを自然と待つことが一番安全で確実な方法となります。

もしこのページが役に立ったら是非シェアをお願いいたします! Tweet